Neurology|腦病中心神經免疫團隊關于自身免疫性腦炎睡眠障礙研究成果發布

近日,中山大學附屬第三醫院腦病中心神經免疫團隊在神經病學知名期刊Neurology(中科院一區,Top,IF=9.9)發表了題為“Cardiopulmonary coupling spectrogram as an ambulatory method for assessing sleep disorders in patients with autoimmune encephalitis”的研究論文。該研究首次創新性地將CPC用于AE的睡眠評價,并發現了AE的睡眠評估標志物,拓展了AE睡眠障礙的評估思路,該評估方法具有便攜、簡易、高效的特點,有望與其他生物標志物共同構建病情觀測、療效評價、預后判斷的多維度監測體系。

▲原文鏈接:https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000209302

?

自身免疫性腦炎(AE)是一類由自身免疫機制介導的腦炎,2018年被國家罕見病目錄納入,部分患者預后差,給家庭和社會帶來沉重負擔。睡眠障礙作為AE患者常見且重要的臨床特征,其表現復雜、癥狀各異,容易被掩蓋忽視。睡眠相關癥狀若未能及時得到識別和充分管理,對AE的早期診斷和干預,乃至患者的功能康復和生活質量改善都將產生不良影響。

目前,臨床常規睡眠評估方法包括睡眠問卷、量表評估和多導睡眠圖(PSG)。然而,睡眠問卷和量表具有一定主觀性;PSG因操作繁瑣、首夜效應、患者配合不佳等因素,其臨床應用受到限制。因此,如何快捷、有效地評估AE患者的睡眠障礙,尋找新的睡眠生物標志物,是目前全世界AE臨床研究亟需解決的科學問題。

心肺耦合(cardiopulmonary coupling,CPC)技術是一種基于心電圖的便攜式睡眠監測技術,由于其評估操作簡單且對患者睡眠本身的影響不大,近年來在多種疾病的睡眠評估中逐漸開展應用。但其是否可有效輔助AE的睡眠障礙診斷與識別,目前尚無研究。

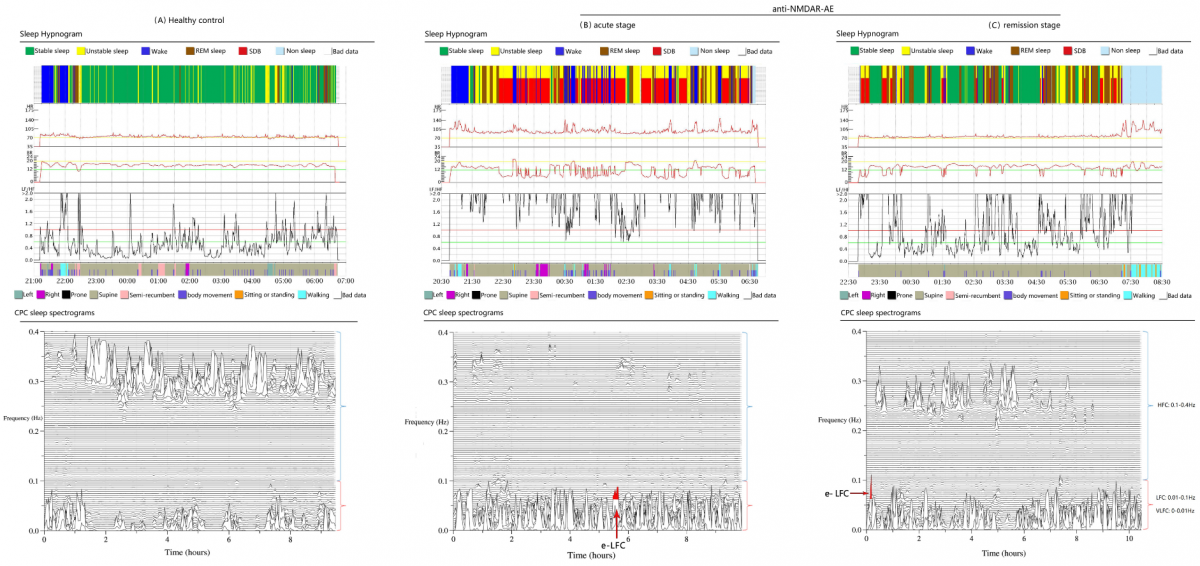

該研究對最終納入的60名AE患者和66名健康對照受試者進行分析,其中14名急性期患者在24周后完成了隨訪。通過計算受試者心率變異度以及心電衍生的呼吸信號之間的相干性以及互功率譜生成睡眠圖譜。結果顯示:AE患者睡眠效率下降,代表深睡眠的高頻耦合(HFC)下降,快動眼睡眠及覺醒比例偏高,呼吸紊亂指數偏高,伴顯著的自主神經功能障礙(圖1)。

▲圖1 健康受試者和自身免疫性腦炎患者的睡眠圖、LF/HF 比值和 CPC 頻譜圖。頂部不同的顏色代表不同的睡眠階段。中間動態曲線顯示全夜LF/HF比的動態變化,該數值越高,自身神經功能紊亂越明顯,睡眠質量越差。底部為全夜睡眠期CPC頻譜圖,包括高頻(0.1-0.4 Hz)和低頻(0.01-0.1 Hz)耦合狀態2個不同的頻段,以及增強的低頻耦合(e-LFC,LFC亞組,反映睡眠呼吸暫停/低通氣)。

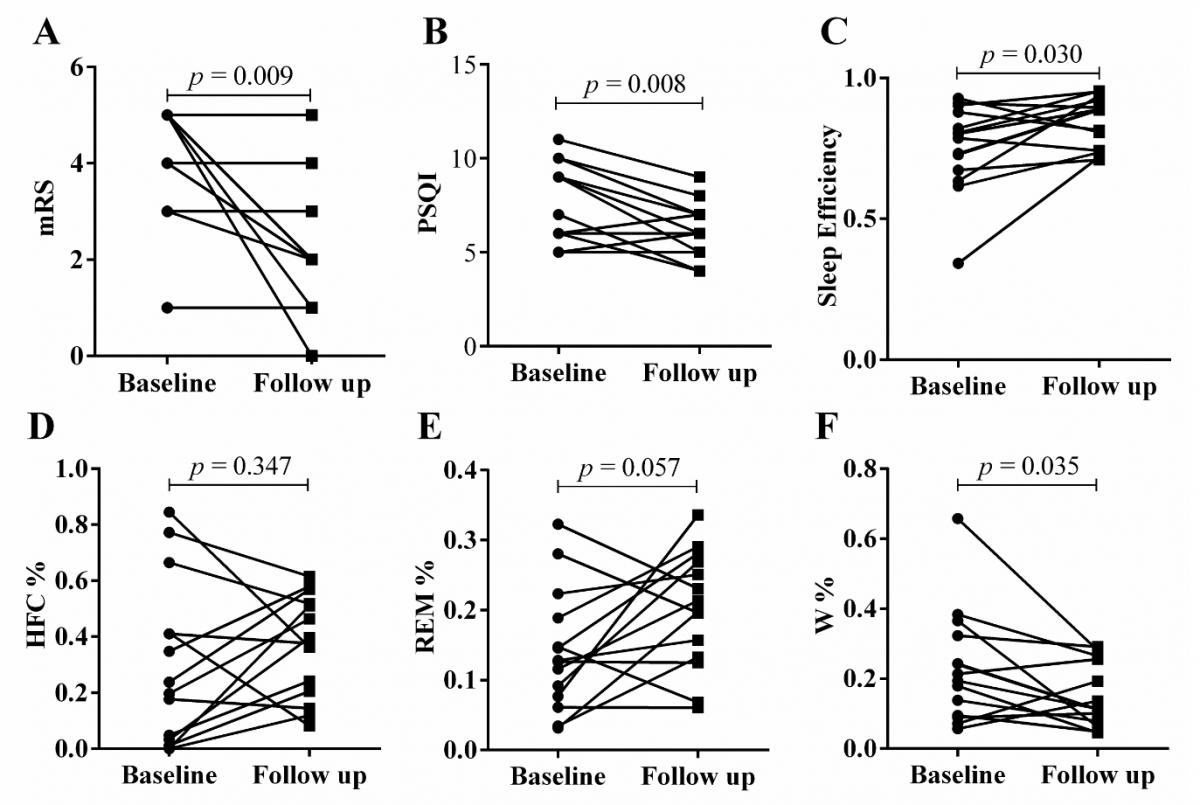

在動態隨訪評估中,比較14名受試者急性期和緩解期前后對照的結果發現,患者的緩解期 PSQI 評分*下降,睡眠效率增加,代表睡眠微觀結構的高頻耦合(HFC)以及低頻耦合(LFC)未見明顯變化(圖2)。

*PSQI,即匹茲堡睡眠質量指數,用于睡眠質量的評估,得分越高,表示睡眠質量越差。

▲圖2 基線和隨訪時 mRS、PSQI 評分和 CPC 變量的比較。隨訪時mRS 評分和 PSQI 評分下降;隨訪時,CPC參數中的睡眠效率增加(0.89 [0.76, 0.91] vs. 0.79 [0.69, 0.86],p=0.030),覺醒降低(0.11 [0.08;0.24] vs. 0.20 [0.11;0.30], p=0.0353),REM、HFC、LF/HF等改善不明顯。

多元線性回歸表明CPC參數中睡眠效率(SE)和LF/HF比值是影響AE患者PSQI評分的獨立因素。

基于上述研究結果,該研究發現,睡眠障礙以及自主神經功能障礙普遍見于AE患者的急性期和緩解期,AE患者睡眠微觀結構恢復晚于臨床睡眠質量指數評分和睡眠效率的改善。基于CPC在睡眠評估中的便攜性、簡易性和敏感性,該技術在AE患者睡眠障礙的臨床實踐具有良好的應用前景。

?

該研究由腦病中心神經免疫團隊聯合我院睡眠醫學中心、大數據人工智能中心共同完成。腦病中心舒崖清、邱偉、陸正齊為共同通訊作者,我院廖金池、中山八院盧意為論文共同第一作者,大數據人工智能中心劉子鋒、盧婭欣為該研究的統計與數據分析提供了重要指導與支持。

▲通訊作者

▲第一作者

近年來,邱偉、舒崖清課題組一直致力抗NMDAR腦炎等AE的臨床與基礎研究,從疾病的遺傳病因學、發病機制、臨床標記物等多個角度進行了深入探討,取得了一系列成果:于2019年首次發現中國抗NMDAR腦炎患者的易感基因HLA_DRB1*16:02,相應成果發表在國際知名雜志JNNP雜志上(Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry. 2019 [中科院一區, TOP期刊]);2024年首次報道了自身免疫性膠質纖維酸性蛋白星形膠質細胞病遺傳易感基因(Annals of Neurology. 2024, [中科院一區, TOP期刊]);首次構建了抗NMDAR腦炎的人源化小鼠模型并闡明了其發病機制及干預靶點(Journal of Neuroinflammation. 2023 [中科院一區, TOP期刊]);發現IRF7,BANK1,TBX21等多個易感基因(European Journal of Neurology. 2021);系統地研究了抗NMDAR腦炎的生物標志物在臨床上的作用,包括焦亡關鍵蛋白Gasdermin D (Journal of Neurochemistry. 2021)、神經纖維絲輕鏈(Journal of Neurochemistry.2023;Neurological Sciences. 2022)、CD40/CD40L(Journal of Neuroimmunology. 2022)、胱抑素C(Journal of Neuroimmunology. 2022;Acta Neurologica Scandinavica. 2018)、補體(European Journal of Neurology. 2018)等。

未來,中山三院腦病中心將繼續依托國家神經區域醫療中心的建設,聚焦國家省市目標和戰略需求,全力發揮神經免疫團隊的亞專科優勢,與罕見病中心、睡眠醫學中心等平臺資源進一步深入交叉融合,共同開展診療技術創新工作,促進診療水平提升,更好服務于人民群眾健康需求。