大咖齊聚,吹響腦科學高水平科技創新和國際交流“集結號”

? ? ? ?4月12-13日,第三屆粵港澳大灣區腦科學高峰論壇在廣州召開。粵港澳高校聯盟理事長、中山大學校長高松院士,復旦大學腦科學研究院楊雄里院士,暨南大學粵港澳中樞神經再生研究院蘇國輝院士,南通大學醫學院顧曉松院士,北京大學第六醫院陸林院士,中國科學院長春應用化學研究所陳學思院士,南方醫科大學基礎醫學院高天明院士,中國科學院過程工程研究所馬光輝院士,首都醫科大學吉訓明院士等9位院士齊聚論壇,英國帝國理工學院Simone Di Giovanni教授等來自10余個國家、地區的400余位專家學者應邀出席大會。

? ? ? ?諸多國內外頂級專家針對腦科學研究及診療開展激烈研討,為腦科學相關科技創新“把脈開方”,為腦病的多學科跨區域協作、科技成果轉化出謀劃策,吹響腦科學高水平科技創新與國際交流“集結號”。

大會致辭,殷切期盼

駕長風破萬里浪,共創神經事業新高潮

? ? ? ?開幕式上,復旦大學腦科學研究院楊雄里院士做現場致辭。楊雄里院士表示,作為神經科學界面臨的重大挑戰,神經再生與修復課題受到政府和學界的高度關注,相關科學問題的深入研究和推進具有重大意義。諸如粵港澳大灣區腦科學高峰論壇等的高水平學術平臺,對促進領域人才匯聚、交流合作發揮著重要的推動作用。他也篤信,年輕新鮮血液的持續匯入,一代代腦科學工作者的循環更替前進,駕長風破萬里浪,定將共同不斷把中國神經科學的偉業推向新的高潮。

復旦大學腦科學研究院楊雄里院士致辭

聚力腦科學創新,服務健康與科技騰飛

? ? ? ?南通大學醫學院顧曉松院士也進行了線上致辭。顧曉松院士表示,粵港澳大灣區腦科學高峰論壇的順利召開將積極有效推動腦科學的多學科多領域交叉融合。他希望腦科學領域的專家學者們能在未來進一步聚集相關專業力量,全面提升腦科學領域創新能力,更好地服務于人民群眾健康,服務健康中國和科技強國建設。

南通大學醫學院顧曉松院士線上致辭

?

持續深化三地交流合作,加速發展新質生產力

? ? ? ?粵港澳高校聯盟理事長、中山大學校長高松院士在致辭中表示,“粵港澳高校聯盟”自2016年創盟至今,已經建立了包括粵港澳高校精神與神經疾病聯盟在內的共55個專業聯盟,在人才培養、科學研究和平臺建設等方面碩果累累,三地高校交流合作持續深化,“粵港澳一小時學術圈”不斷煥發新活力。今年是中大建校100周年,在百年發展歷程中,中大已形成三校區五校園統籌發展的辦學格局和文理醫工農藝綜合發展的學科布局,擁有十家直屬附屬醫院。近年來,學校主動服務地方經濟社會發展,聚焦產業科技變革,大力發展新質生產力,加快推進對外交流合作和科研成果轉化,在腦科學等眾多領域涌現出一批高價值科技轉化成果,與三地高校攜手開啟高質量發展新征程。

粵港澳高校聯盟理事長、中山大學校長高松院士致辭

主旨演講,共謀新篇

? ? ? ?聚焦腦科學基礎、臨床與人工智能等前沿熱點,論壇上,暨南大學粵港澳中樞神經再生研究院蘇國輝院士、北京大學第六醫院陸林院士、中國科學院長春應用化學研究所陳學思院士、中國科學院過程工程研究所馬光輝院士、首都醫科大學吉訓明院士、英國帝國理工學院Simone Di Giovanni教授等進行主旨報告。

?

推動學科地區交叉協作,共促腦疾病研究轉化落地

? ? ? ?陸林院士匯報了腦疾病轉化研究的新進展。他在報告中指出了基礎和臨床研究的前進方向,并肯定了近幾年中山三院神經內外科、精神科和康復科多學科協作所取得的快速進展。陸林院士談到,現代疾病譜向腦疾病傾斜,其中精神疾病居全球疾病總負擔第二位,癡呆、失眠等問題十分突出。既往基礎研究未能改善腦疾病診治的困難,更凸顯出轉化研究的重要性。

? ? ? ?陸林院士還闡述了腦疾病轉化研究的特點、熱點和難點。腦疾病具有病因復雜、研究方法特異、治療策略不一、倫理和社會影響較大的特點;在物質使用障礙、自閉癥、帕金森病、抑郁障礙和精神分裂癥等疾病,以及遺傳、神經影像、動物模型、行為干預等領域較火熱。腦機制的復雜性、多樣性、腦疾病診治的困難性和患者的異質性使腦疾病轉化研究存在困難。面對這些困難,陸林院士提倡多學科交叉協作,通過建立全球領先的數據庫和樣本庫平臺,實現數據與知識雙能驅動,并表達了與粵港澳大灣區相關機構和專家進行進一步合作的期待。

北京大學第六醫院陸林院士作主旨報告

?

新型載體材料研發創新,實現免疫藥物體內可控傳輸遞送

? ? ? ?陳學思院士在大會上對其課題組近年來在免疫治療藥物傳輸材料方面的工作進行了系統總結。一是提出了超分子組裝的可編程納米藥物,實現免疫藥物的分級傳送,協同增強免疫響應的多步過程,大幅提升免疫響應效率;二是開發了聚乙二醇和多糖交聯的植入物,探討了藥物釋放模式對免疫刺激效果的影響,證明了持續緩釋免疫藥物更有利于免疫激活效率的提升以及免疫記憶效應的產生;三是設計了病原體仿生納米顆粒疫苗,實現了抗原與佐劑向淋巴結的深層傳輸,解決了抗原與佐劑在細胞內的空間協同傳輸問題。

? ? ? ?如何提升免疫治療藥物的療效、擴大免疫治療的受眾面,是免疫治療領域的重大難題。基于免疫治療藥物的時空作用特點,利用載體材料實現免疫藥物的可控傳輸,能夠有效解決免疫治療藥物體內遞送所面臨的諸多挑戰。多年來,陳學思院士團隊以高分子材料的分子結構調控和智能結構設計為主要手段,圍繞免疫治療中的淋巴結關鍵目標,開展了較為系統的研究工作。

中國科學院長春應用化學研究所陳學思院士作主旨報告

仿生疫苗研制突破,多種實體瘤臨床防治效果顯現

? ? ? ?馬光輝院士作題為《雙靶向嵌合外泌體用于實體瘤的協同治療》的報告。馬光輝院士介紹了團隊的平臺技術:膜乳化過程制備均一微球微囊顆粒,已在十余種體系制備出生物顆粒,作為普適性方法成功應用于均一微球緩釋制劑、分離介質。該技術可實現粒徑和形貌結構可控制造,在不改變組分的情況下通過形貌調控賦予生物顆粒新的功能。

? ? ? ?馬光輝院士團隊還建立了國際首家均一微球制劑GMP車間,并針對突發傳染病和重大疾病防治的重大需求,進一步開展了新型疫苗研制的探究。針對目前疫苗存在的穩定性差、免疫性弱、細胞免疫應答低等問題,馬光輝院士團隊提出用顆粒構建仿生疫苗(仿生顆粒)策略,開發了流感、新冠、腫瘤等預防性和治療性疫苗,取得了好的效果。團隊還提出用天然顆粒為底盤,構建雙靶向疫苗,在多種疫苗模型上證明腫瘤免疫治療和復發預防效果顯著,目前已完成2例臨床試驗。

中國科學院過程工程研究所馬光輝院士

開發適用國人的診療策略,提升我國卒中防治水平

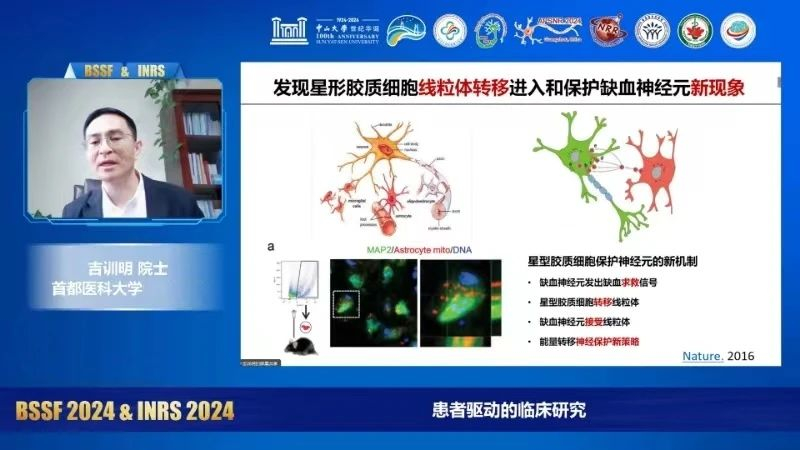

? ? ? ?吉訓明院士圍繞我國卒中診療問題進行了以《患者驅動的臨床研究》為題的精彩報告。吉訓明院士從國人與西方人在腦卒中的發病風險、發病年齡、嚴重程度等卒中特征差異談起,提示國際治療指南對于國人群體的適用性并不理想,需要更多結合國人病變特征開展基礎研究和循證醫學研究。吉訓明院士還以國人高發的卒中病因,即顱內動脈粥樣硬化狹窄(ICAS)為例,深度分析了其病變特點及治療和預防的重要性,指出現有介入治療方案在降低癥狀性ICAS患者的再狹窄和死亡風險方面效果有限。由此在血管再通研究基礎上,進行了星形膠質細胞線粒體轉移保護缺血神經元的腦保護機制探索,并開展了結合常壓高氧治療、介入靶向腦低溫保護、遠端缺血預適應等原創臨床研究。

? ? ? ?同時吉訓明院士分享了團隊在推動腦卒中急救地圖建設、建立國家遠程卒中中心等方面取得的重大成果,這些成果顯著提升了我國在腦卒中預防、診斷和治療方面的能力。

首都醫科大學吉訓明院士作線上主旨報告

手術干預聯合康復訓練,進一步提升慢性脊髓損傷功能恢復療效

? ? ? ?暨南大學粵港澳中樞神經再生研究院蘇國輝院士在論壇上作題為《慢性胸段脊髓損傷病人接受康復訓練聯合手術干預以促進感覺功能恢復的臨床試驗結果》的報告。蘇國輝院士指出,對于慢性胸段脊髓損傷的患者,傳統的治療方法是處理并發癥與康復訓練,很少進行手術治療,而且較少有治療方法被證明有效。該項目通過開展隨機對照臨床試驗,比較了單純康復訓練與康復訓練結合手術干預的療效差異。結果顯示,手術干預聯合康復訓練有效提升了ASIA評分,排尿和排便功能也有所改善。

? ? ? ?蘇國輝院士總結道,該研究強調了慢性脊髓損傷治療中運動康復的重要作用,并表明通過手術解決脊髓粘連分解,恢復腦脊液循環,消除殘余壓迫是安全有效可行的治療手段。該項目研究結果為促進慢性脊髓損傷患者更全面的功能恢復提供了重要的臨床依據。

暨南大學粵港澳中樞神經再生研究院蘇國輝院士作主旨報告

?

間接性禁食促進神經再生,機制探索催生治療策略開發新思路

? ? ? ?Simone Di Giovanni教授的報告綜合了間歇性禁食對神經再生能力的影響以及飲食、環境豐富度、鍛煉對再生的影響等研究成果。研究者首先通過動物模型實驗發現,間歇性禁食可以顯著提高神經再生能力。他們的實驗設計包括讓動物交替進行一天進食一天禁食的模式,發現禁食周期能夠改善神經元的再生過程,尤其是通過觀察禁食后的神經再生過程中的改善。此外,研究人員還進行了代謝組學研究,發現禁食引發的代謝變化,尤其是一些與革蘭氏陽性菌產生的代謝產物,如indol-3-propionic acid(IPA)相關,這些代謝產物可能通過調節神經系統的代謝狀態來促進神經再生。

? ? ? ?進一步的實驗揭示了IPA在促進神經再生中的作用機制。Simone Di Giovanni教授團隊發現,IPA通過影響中樞神經系統的受體,如PXR受體,來調節神經元的再生能力。此外,研究還探究了乳酸素(leptin)信號通路在神經再生中的作用。結果顯示,間歇性禁食可以激活乳酸素信號通路,從而促進神經再生。進一步的實驗表明,乳酸素通過影響神經元的轉錄水平來調節神經再生,尤其是通過活化諸如CXCR2等相關基因,進而吸引中性粒細胞參與神經再生的過程。

? ? ? ?此外,Simone Di Giovanni在演講中還提到了環境豐富度對神經再生的影響。研究者發現,環境豐富度能夠恢復老年動物的神經再生能力,尤其是通過促進感覺神經元的活性化,進而改善神經再生的過程。這些研究結果為未來開發針對神經系統損傷的治療策略提供了重要的科學依據,同時也為探索其他可能與神經再生相關的治療靶點提供了新的思路。

英國帝國理工學院Simone Di Giovanni教授作主旨報告

? ? ? ? 針對豐富的專題報告內容,南方醫科大學基礎醫學院高天明院士、中山大學中山醫學院黎明濤教授、華中科技大學同濟醫學院魯友明教授等專家圍繞禁食治療在神經損傷相關疾病中的應用、基礎研究成果的臨床轉化、腫瘤免疫治療藥物高分子載體、雙靶向嵌合外泌體對實體瘤的治療應用等問題展開了熱烈討論。

南方醫科大學基礎醫學院高天明院士

中山大學中山醫學院黎明濤教授

華中科技大學同濟醫學院魯友明教授

專題豐富,精彩紛呈

? ? ? ?大會共計開展了400余場的專題報告與討論,圍繞神經再生、脊髓損傷與修復、孤獨癥譜系障礙、腦血管病、神經免疫、顱底內鏡與微創神經外科、神經康復與腦調控、神經影像、神經科學青年論壇、神經介入、中樞神經系統感染、癲癇與變性病、功能神經外科、吞咽障礙康復、情緒與認知、精神健康交叉學科論壇、睡眠與眩暈、納米醫學與腦病診療、神經影像、大數據人工智能、腦病護理等專題,呈現出廣泛的科學問題觸點,多維度、立體化直擊腦科學基礎、臨床、轉化科技前沿。強大的國際國內專家陣營集結,有效促進了跨學科、跨區域的交流聯通和項目合作轉化對接。

美國加州大學歐文分校Oswald Steward教授做主旨報告

部分講座現場照片

?

聚焦前沿,融合發展

? ? ? ?這些成績的取得,離不開在推動公立醫院改革與高質量發展過程中,醫院的前瞻性布局、突破性探索。

? ? ? ?“十三五”期間,醫院積極響應“腦科學與類腦研究(腦計劃)”的國家重大科技戰略需求,圍繞腦病提前布局,開啟深度學科融合探索。2018年10月,醫院整合多學科力量成立腦病中心,并借助生物治療中心、大數據人工智能中心、納米醫學中心等研究平臺,重點聚焦兒童自閉癥、抑郁癥、精神分裂癥、腦脊髓損傷、神經免疫病、老年癡呆癥等疾病診療及人工智能輔助診療決策技術開發。

? ? ? ?經過5年多的發展,腦病中心成立了6個單病種MDT團隊,與校內外醫、理、工團隊開展協同攻關,建成腦重大疾病覆蓋“預防-診斷-臨床救治-基礎攻關-臨床研究-技術及產品轉化-推廣應用”的多學科、跨領域全鏈條診療研究模式,在干細胞治療、神經免疫等方面實現關鍵技術突破和理論創新。2023年,中心新增2名全職國家杰出青年、引進“青年百人”3名;新增國家或省部級專病診療中心、研究平臺5個(含建設項目);3個專科獲批國家臨床重點專科,康復醫學科躍居全國專科聲譽榜第6位,連續蟬聯華南區首位,神經內科連續4年獲得全國專科提名。

部分與會專家合影

?