挽救生命,我科完成全皮下植入式心律轉復除顫器(S-ICD)一例

2023年3月17日,中山大學附屬第三醫院心血管內科心電生理小組成功為一位心源性猝死幸存患者植入我院首例全皮下植入式心律轉復除顫器(S-ICD)。此例患者的診療過程是我院多學科協同合作,高質量為患者完成診療的典型體現。

進行S-ICD植入術的病人是一位19歲的年輕女性。患者2年前在家睡夢中突發不適并意識喪失,家屬急送附近醫院急診搶救,當時心電顯示為室顫,除顫3次后,患者恢復意識,但仍殘留部分神經損傷,經康復治療后基本恢復正常。今年3月患者再次于睡眠時發作,此次家屬立即行心外按壓,并120急救車送附近醫院后一次電除顫轉律,患者恢復意識,轉危為安。其后,患者轉至我院住院診治。

住院期間,考慮患者存在兩次外院搶救時曾發現低鉀血癥,對患者進行了低鉀血癥的全面排篩:腎內科彭輝主任,內分泌科朱延華主任,神經科伍愛民主任進行了會診和指導。心內科也對患者進行了心臟性猝死相關疾病的鑒別診斷,最終診斷為:特發性室顫。

針對特發性室顫,預防其猝死風險的唯一有效方法是行植入型心律轉復除顫器(ICD)治療。傳統的經靜脈ICD植入術是局麻,X光透視下經靜脈植入除顫導線到右心室,導線的另一端與ICD機器連接置入皮下。患者為19歲,長期的血管內植入物可能會導致相關的并發癥風險較高。根據多方面綜合評估,患者首選行全皮下植入式心律轉復除顫器(S-ICD)治療。與患者及家屬充分溝通后,確定上述治療方案。

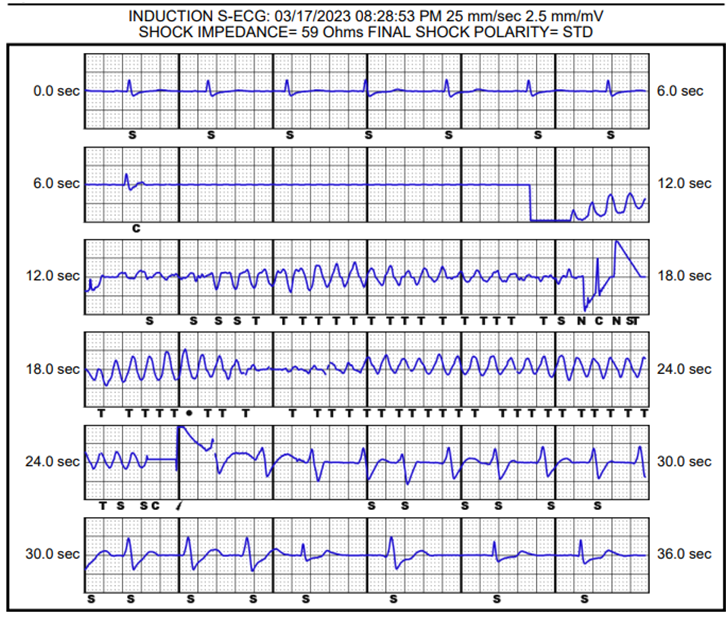

有別于經靜脈ICD植入術,S-ICD需要進行術前篩查,術中需要全麻,對病人進行室顫誘發試驗,術后傷口恢復時間更長。最后,在麻醉科和介入導管室的全力支持下,在中山大學孫逸仙紀念醫院心內科周淑嫻教授指導下,心血管內科朱潔明主任帶領的電生理團隊順利完成我院首臺S-ICD手術。

目前,我國每年有超過54萬人死于心臟驟停造成的猝死。心源性猝死(SCD)是目前主要的公共衛生問題之一,惡性心律失常是引起心源性猝死最常見的原因,其中以心室顫動最為嚴重,大部分患者由于不能得到及時有效的除顫治療而發生死亡。ICD是預防心臟性猝死最為有效的治療措施,其能在幾秒內識別快速室性心律失常并自動放電除顫,挽救患者生命。我國每年有超過54萬人死于心臟驟停造成的猝死,但有效獲得ICD治療的患者人數卻相對較少。S-ICD是2014年開始在我國開始首例植入,至今全國共約開展了600余臺。

我院心血管內科的電生理亞專科是廣東省介入培訓基地,對各種心律失常相關疾病診療具有豐富的臨床經驗,已全面開展各類射頻消融術和起搏器植入治療。挽救生命,精益求精,我們一直在上下求索。

?

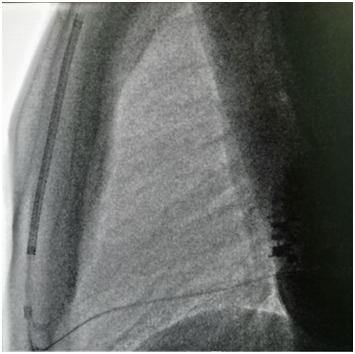

圖1 術中照片

?

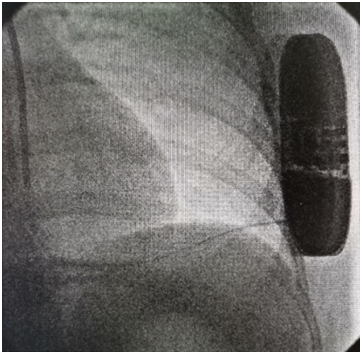

圖2 機器照片?

圖3 術中除顫