【廣州日報】院士點贊,同行取經!中山三院戰疫滿月貢獻這個救治模式

創造新的“中山醫速度”

3月的武漢,春寒料峭。同濟醫院光谷院區內,戰“疫”正酣。在這里,國家衛健委共派駐了17支國家醫療隊,全部收治重癥新冠肺炎患者。

3月9日從中山大學附屬第三醫院獲悉,該院醫療隊自2月9日起馳援武漢,次日便接管病區,迄今已“滿月”。近日,中國科學院院士、華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院外科學系主任陳孝平教授,副院長兼光谷院區院長劉繼紅教授和光谷院區副院長汪輝教授等到中山三院病區考察,對這支醫療隊采取的“多學科、立體、個體化綜合救治模式”,給予很高評價。

? ? ? ? ??

劉繼紅院長說:“病區管理得非常好,三院的管理經驗有必要在全院推廣。”

陳孝平院士說:“中山三院醫療隊的成績在同院區的各支醫療隊中十分突出,這與醫療隊的出色管理密不可分。” ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

在這場不見硝煙的生死之戰中,中山三院醫療隊全力以赴,早在抵達武漢之時便創造了新的“中山醫速度”:抵達后24小時完成所有物資、工作場地準備和人員培訓,啟動病人收治,此后的48小時內完成50位患者的收治。

受益于高效的救治模式和團隊管理,這支白衣鐵軍充分展現出國家隊水平,表現十分亮眼:截至3月7日,已收治70例患者,是全院區收治患者最多的重癥病區,且85%以上為重癥和危重癥。患者治愈出院26例,轉為輕癥后轉方艙醫院3例。

光谷院區作為重癥肺炎定點收治醫院后治愈出院的第一位患者,也出自該病區。救治大量患者的同時,團隊保持“零感染”。

亮眼的成績之下,院區內許多國家醫療隊向中山三院醫療隊取經。繁忙的工作之余,隊長楊揚連夜將管理經驗總結成文,與大家共享,真正讓更多患者獲益。

在光谷院區召開的各醫療隊醫療工作會上,中山三院醫療隊醫療小組負責人畢筱剛詳細介紹了管理理念與模式。

戰“疫”不僅要打贏,還要打得漂亮

抵達武漢的前72個小時里,楊揚只睡了不到10個小時。部署分工、安頓駐地、整理物資、交接病區、收治病患……最讓他操心的是團隊管理問題。

新冠肺炎病毒傳染性強,在隔離病區開展工作的醫務人員要穿著密不透風的防護服、戰勝諸多生理不適。根據工作強度的不同,每4-6個小時,必須讓值班人員換班休息,才能確保團隊的安全和可持續運轉。

然而病區的患者多數合并多種基礎病且年齡普遍較大,病情十分危重。頻繁的換班將無法保證團隊治療的連續性。此前,不少病區已經出現重癥患者死亡的情況。

困難面前,楊揚為自己和團隊提出的工作目標是:“降低病死率、提高治愈率,同時保持醫護人員零感染。”

這場戰“疫”,要打贏,還要打得漂亮,高效的管理必須走在前面。

治病救人在病區是至高無上的準則,盡力挽救更多重癥患者生命是醫療隊馳援武漢的使命。

為了達成目標,醫療隊長、中山三院院長助理楊揚教授在病區推行“多學科、立體、個體化綜合治療模式”。

醫療隊133名醫護人員分別來自感染科、呼吸危重癥醫學科等約20個省內甚至全國綜合實力較強的專科,其中還包含了組建團隊時特別挑選的康復醫學科、精神心理科、臨床營養科的優勢專家。

每一個治療組中以呼吸危重癥醫學專家為主,其他多個專科協同作戰;如果肺炎以外的嚴重合并癥成為危急患者生命的最主要矛盾時,則以合并癥相關的專科為主,其他學科配合。

醫療隊每天組織內科、外科、康復、心理、營養等多學科“諸葛會”,會診病人,并定期參加院內大會診,必要時使用自帶的遠程診療系統與廣州大本營連線。中山三院心內科主任陳璘、副主任張成喜、CCU主任趙長林,副院長、內分泌科主任陳燕銘、神經內科主任陸正齊、康復科主任竇祖林、嶺南院區康復科主任胡昔權、嶺南院區風濕內科主任潘云峰、皮膚科副主任陸春等業內大咖,悉數為團隊提供過詳盡治療建議。針對個別疑難危重病例,多學科會診甚至隨時啟動。

多學科的高度協同讓團隊具備了超復雜病例救治的綜合素質。

醫療隊每日都舉辦多學科討論

集思廣益之下,楊揚還和團隊改進了排班方法。通過網格化的排班,保證病區24小時都有熟悉患者病情的醫護人員直接管理患者。

醫護人員遵循“合并嚴重基礎疾病的專科首席專家負責制”,患者診療方案的制定、執行、調整都由相對固定的專科醫生負責。而不同值班時段也設置了組長、二值、三值醫護人員,可以迅速及時處理患者突發的病情變化。

治療“一人一案” 三個專科提前介入

能否針對個體情況精準治療,是重癥患者救治的關鍵。

在遵循治療指南的同時,團隊綜合考慮每一位患者的年齡、全身情況、肺/肺外合并癥的特點以制定個體化方案。方案涵蓋了方方面面:抗病毒治療、抗細菌治療、免疫調節治療、抗炎治療、抗凝治療、對癥治療、營養支持治療、心理干預治療、康復治療、中藥治療……不止于此,專家還要根據個體情況,制定個體化用藥方案,這是中山三院醫療隊版的“一人一案”。值得一提的是,中山三院充分發揮學科優勢,讓康復、心理、營養等三個專科提早介入新冠肺炎患者的治療,從而取得良好療效。

患者正在接受CRRT(腎替代療法)治療

多學科、立體、個體化,每一次的執行涉及多個專業的不同人員、不同的治療方案,會不會造成混亂?

據醫療小組負責人畢筱剛教授介紹,綜合救治就是專門解決這個問題的。醫療、護理總體統籌、人員統籌、專業統籌,在此基礎上制定統一的檢驗、查房和治療基礎方案,再按病情適時調整;早晚兩次組織團隊集中查房,下午和下半夜重點查看危重患者;每天開展多學科MDT討論……

綜合治療還必須遵循五個“及時”的準則:觀察及時、檢查及時、處理及時、會診及時、預警及時,保證患者病情變化時的及時處理和救治。

病區建立之初,“多學科、立體、個體化綜合救治模式”就已經開始收到成效。兩周的時間,74歲的胡阿姨就從昏迷病危迎來康復出院,這為醫護人員和病區的患者都進一步注入了信心。

患者胡阿姨14天即從昏迷病危迎來出院

“四手聯彈” 奏出治療凱歌

133人的團隊,要在50張病床的重癥病區開展高強度的醫療工作,作為隊長,楊揚在保證醫療工作高效開展的同時,還要保證團隊的衣食住行,讓團隊帶著信心同心協力上戰場。

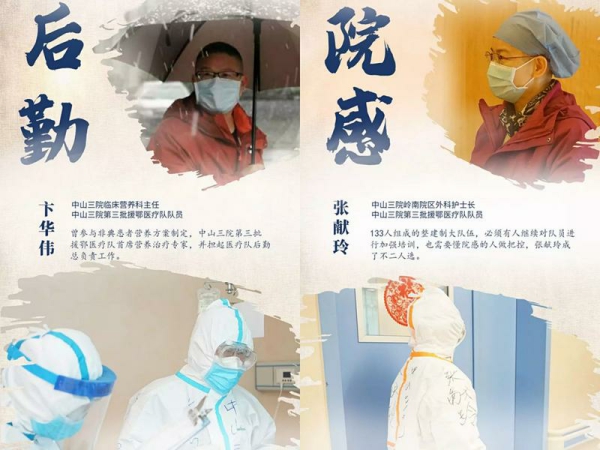

依靠個人的力量是絕不可能實現的。楊揚第一時間搭建了高效的管理架構。嶺南院區綜合ICU主任畢筱剛主管醫療組,護理部主任陳妙霞領銜護理組、臨床營養科主任卞華偉擔綱臨床營養和后勤保障組、嶺南醫院外科護士長張獻玲主抓感染控制組,產科護士長孫珂負責聯絡工作。

四個小組同時行動,他們組織制定詳細的工作制度、流程指引、感控規定和應急預案,同時第一時間明確了團隊的工作目標。他們每天深入一線,組織交班、查房、多學科討論,協調各種臨床難題,解決由于封城帶來的后勤保障問題……多措并舉帶領團隊將“多學科、立體、個體化綜合救治模式”用活。

此外,同濟醫院光谷院區也為醫療隊的運轉多次組織救援支持。中山三院廣州大本營更是傾盡全力,從急需藥物、醫療設備、防護裝置,到防寒服、攝像頭,只要醫療隊需要,“娘家人”不遺余力,連夜整車發貨支援。社會各界也給予了大力支持。

武漢下雪之前,中山三院連夜為醫療隊送去一車物資

“要在盡全力挽救更多患者生命的同時實現團隊零感染,我不能讓團隊僅僅依靠信念蠻干。高效的管理可以充分激發團隊每個成員的最大效能,成為團隊的鎧甲和武器。”楊揚說,“下一步,醫療隊將率先總結心理評估、康復治療、營養支持等方面的經驗,更好服務于患者。”

馳援武漢以來,中山三院的白衣鐵軍,正是憑此與疫魔短兵相接,依靠三院經驗,他們終將漂亮地贏得這場競速賽。