神外資訊丨神奇的脊髓電刺激,幫他走的更穩,更有信心!

今年五月,中山三院神經外科為一位脊髓炎后下肢疼痛伴有運動障礙的患者李先生成功進行了脊髓電刺激術,顯著改善了患者近兩年來慢性疼痛、行走不穩及大小便困難的苦惱。目前李先生正在電刺激治療下逐漸恢復正常的生活與工作。

輾轉問醫,愁苦毫無起色

李先生今年只有37歲,在國外生活多年。2023年2月因發現腎結石,在當地醫院做了體外碎石治療,術后7天李先生突然感到下肢疼痛、麻木伴有乏力,右腿更明顯。

起初李先生以為是術后不適,但后來癥狀卻一直沒有緩解。于是李先生趕快到當地醫院就診,經檢查后被診斷為“脊髓炎”,隨后李先生住院接受了激素沖擊治療,但癥狀非但沒有緩解,反而更加嚴重,并且還出現了大小便困難。

李先生隨即決定回國,回到家鄉廣州,輾轉問醫,最終被診斷為“脫髓鞘性脊髓炎”和“痙攣性癱瘓”,經過激素、神經營養、緩解肌張力、改善循環以及針灸、康復等綜合治療,李先生雙下肢的乏力疼痛以及麻木雖沒有繼續加重,但也未見明顯改善,同時,走起路來步態搖搖晃晃,緩慢異常,看起來非常奇怪,并且步態不穩很容易摔跤,嚴重影響了日常生活工作,同時也給李先生帶來了沉重的心理負擔。

?

柳暗花明,喜望科技新寵

憂心焦慮的李先生無意中了解到脊髓神經電刺激治療可能會改善他的癥狀,于是慕名來到中山三院神經外科就診咨詢。

經充分了解李先生的發病過程及就診需求后,功能神經外科團隊建議可考慮行脊髓神經電刺激術。經過充分的溝通后,李先生同意手術治療。

脊髓神經電刺激術(Spinal Cord Stimulation,?SCS)

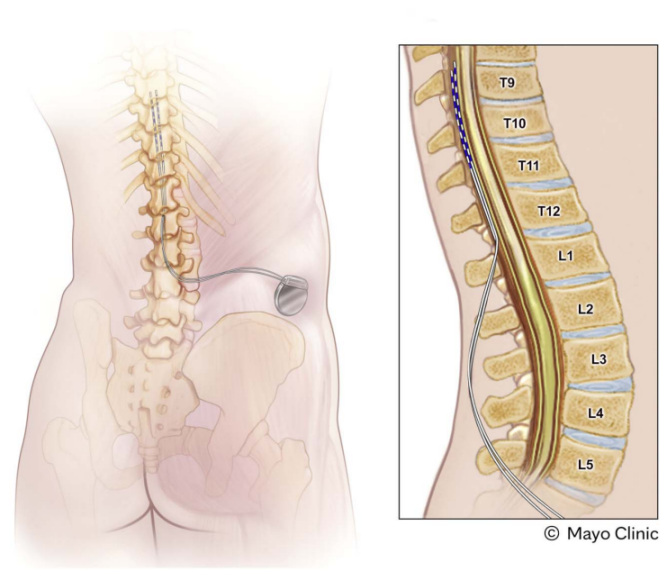

脊髓神經電刺激術是通過穿刺或開放手術的方式將電極植入到脊髓硬膜外,通過導線連接脈沖發生器,產生的電脈沖不斷刺激脊髓,從而發揮神經調控的作用(圖1)。

每位患者的刺激參數由醫生與工程師根患者的病情和耐受程度進行調節。這樣,通過每天進行不間斷的微電流刺激,從而達到治療疾病的目的。

脊髓神經電刺激器植入示意圖

圖片來自Tim J?et al. Advanced Innovations for Pain.?Mayo Clin Proc, 2016

?

SCS簡介

SCS是一種近年來在國際上新興的神經調控技術,屬于功能神經外科范疇。

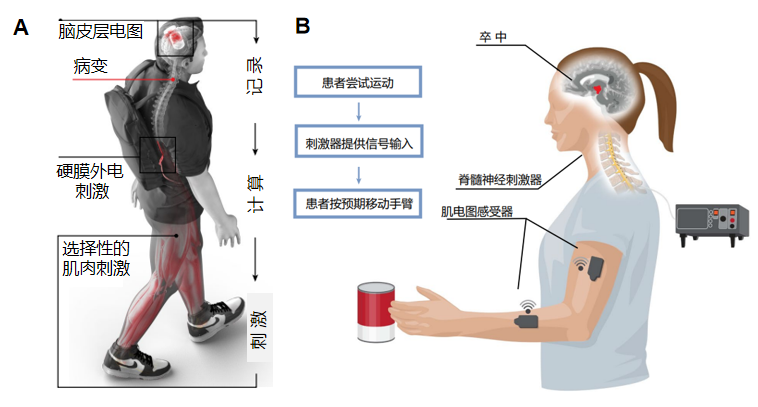

從最初的用于多種藥物難治性疼痛,到目前拓展到昏迷病人促醒、腦卒中或脊髓損傷后的運動障礙以及脈管炎、糖尿病引發的周圍血管病變等多個領域,SCS為既往很多治療手段受限的疑難病癥帶來了新的希望。

其中,在疼痛治療方面,中美SCS管理慢性疼痛共識工作組經協商后達成一致意見,形成了《脊髓電刺激管理慢性疼痛中美專家共識(2024)》,更加規范了SCS對疼痛的治療模式;在恢復運動障礙方面,近年不斷有臨床案例及臨床研究報道SCS對脊髓損傷或腦卒中后肢體癱瘓的恢復有療效(圖2A-B),引發了醫療界對SCS治療運動障礙的熱切期待。

在我國,隨著近年來國產設備的崛起和被納入醫保,使得該技術逐漸得到普及,被更多患者所接受。

臨床報道SCS治療脊髓損傷(A)或卒中(B)后肢體癱瘓示意圖

圖片來自(A)Henri et al. Walking naturally after spinal cord injury using a brain-spine interface.Nature, 2023.(B)Marc P et al. Epidural stimulation of the cervical spinal cord for post-stroke upper-limb paresis.Nat Med, 2023.

謀定后動,智擇分期手術

經過術前充分評估,功能神外團隊決定為李先生實施脊髓神經刺激器植入術兩步走計劃:第一步是臨時性電極植入,目的是測試該項技術是否真的可以為李先生帶來獲益。

臨時性電刺激時長約為2周,經過2周的刺激后,若患者反饋有效,則可以進行第二步永久性刺激器植入,從而實現日常化的電刺激治療。

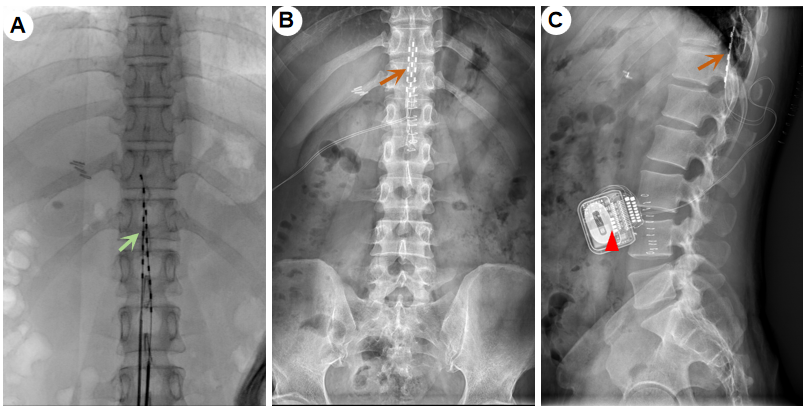

可喜的是,經過第一步臨時性電極植入測試(圖3A),李先生發現既往自己下肢緊繃的感覺明顯好轉,疼痛感也減輕了很多。而當李先生再次下地走路時,他驚訝地發現自己的步態相對之前有了明顯改善,走起路來穩了許多,流暢了許多,不再有之前行走時那樣奇怪的步態了。

同時,自己的大小便困難也得到了改善。于是李先生在5月份毅然決定進行永久性刺激器植入(圖3B-C),整個手術過程并不復雜,耗時大概3小時左右,手術風險及并發癥相對較低。術后李先生的癥狀進一步得到改善。

刺激器植入后X光圖

A:臨時性刺激電極;?B(正位)/ C(側位):永久性刺激電極。

箭頭所指為電極,三角所指為電池

?

新的生活,新的希望

目前,李先生每天仍在接受電刺激治療,同時也定期回醫院復診評估。在門診再次見到李先生時,他說在電刺激治療下,感覺自己的癥狀每天都會好一點點,自己也開始重新投入到了工作中。

“雖然不知道最終可以恢復到什么程度,但這次脊髓神經刺激術的治療,已然讓自己比以前走的更穩,同時也讓自己重新拾起了對未來的信心!”李先生笑著說到。

專家介紹

醫學博士,副主任醫師,碩士生導師?

從事神經外科工作十余年,主要致力于帕金森病、肌張力障礙、頑固性癲癇、三叉神經痛、面肌痙攣、運動和意識障礙等功能性神經疾病的外科治療和基礎研究。擅長顱內腫瘤的精準微創手術,重要功能區腫瘤的喚醒手術和機器人輔助神經外科手術。熟練掌握個體化多模態診療技術,注重醫學和工科結合,致力于精準化和數字化臨床醫療。

現為廣東省醫學會神經外科學分會功能神經外科學組組員,廣東省醫師協會神經外科醫師分會功能與脊柱脊髓組組員,廣東省精準醫學應用學會神經腫瘤分會委員,廣東省衛生信息網絡協會神經外科信息化應用分會常務委員,廣東省數學會數理醫學專業委員會常務委員,廣東省生物醫學工程學會植入器械與先進制造分會委員。

主持廣東省自然科學基金面上項目和廣東省重點領域研發計劃項目子課題各 1 項,作為課題骨干參與科技創新2030“腦科學與類腦研究重大項目”。以第一作者、共同第一作者和共同通訊作者在Nature Communications、Frontiers in Oncology、Aging-US、Turk Neurosurg等國際高水平期刊上發表論文數篇。獲多項發明專利和實用新型專利。主要研究方向:①精準和智能神經外科②腦機接口在腦功能康復中的應用③干細胞治療腦卒中的基礎與轉化研究。

出診時間:周一(上午),周五(下午)