喜訊丨腦病中心王輝主任團隊“一站式復合血運重建術治療顱內復雜動脈瘤”入選廣州地區臨床高新技術(2024-2026年)建設名單

近日,廣州市衛生健康委發布了《關于確定廣州地區臨床高新和重大技術項目名單的通知》,腦病中心神經外科王輝主任團隊的“一站式復合血運重建術治療顱內復雜動脈瘤”項目入選廣州地區臨床高新技術(2024-2026年)建設名單。

?

項目簡介

項目名稱:“一站式”復合血運重建術治療顱內復雜動脈瘤

團隊:中山大學附屬第三醫院神經外科王輝主任團隊

項目參與人:陳川,凌聰,羅倫,張保豫,黃騰超,唐淼,吳智敏,孫軍,郭英

?

復雜顱內動脈瘤是顱內動脈瘤中的特殊類型,自然病程差,死亡率高達50%,需要積極處理。部分位置深、周圍結構復雜的復雜動脈瘤,無法行開顱夾閉,而單純介入治療復發率高,經濟負擔重。因此,“一站式”復合血運重建術成為最佳治療選擇。

?

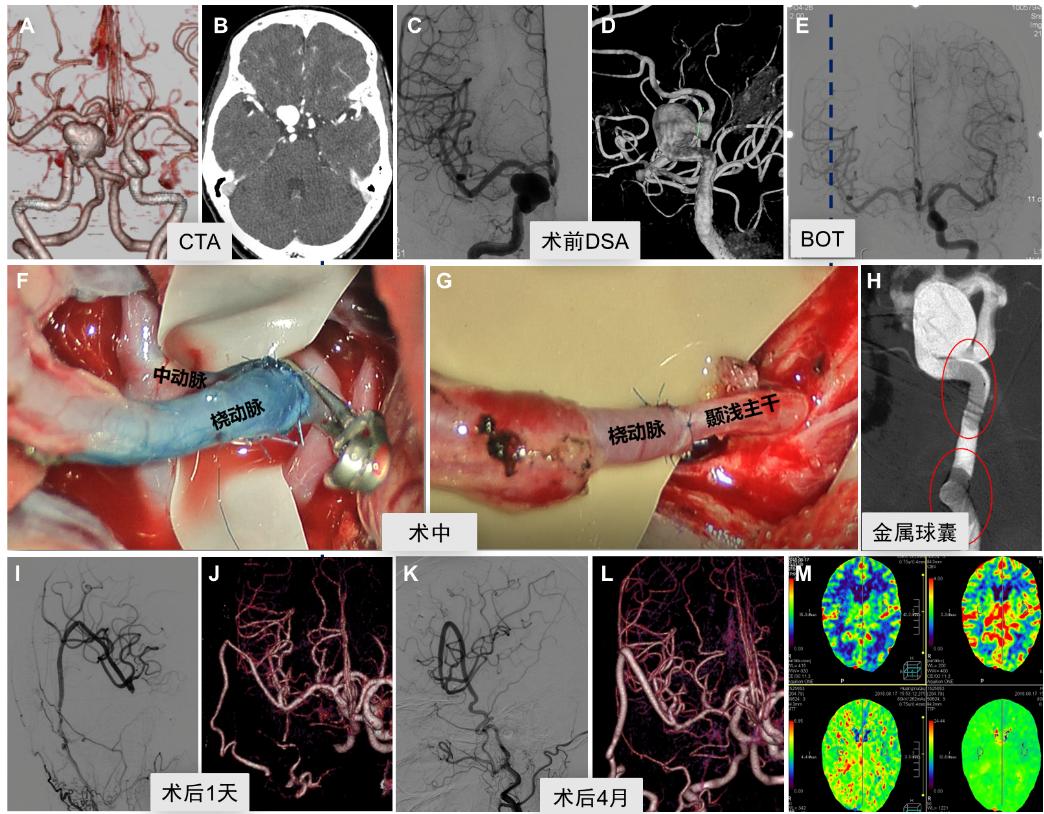

圖1:一站式血管重建術式之一:雙支STA-M4搭橋+載瘤動脈栓塞術

“一站式”復合血運重建術治療復雜顱內動脈瘤,是指在復合手術室(既能完成開刀手術、又能完成介入治療的手術室)內先后完成顱內外血管搭橋和介入下載瘤動脈閉塞術,一次性根治復雜顱內動脈瘤,其具有以下優勢:①一次性解決復雜顱內動脈瘤;②不襲擾動脈瘤,避免術中破裂風險;③降低手術難度,易于推廣;④縮短開顱手術時間,降低顱內感染風險;⑤ 有利于患者術后早期下床活動,加速術后康復。

“一站式”復合血運重建術作為腦血管疾病治療的代表性技術之一已獲得了國際和國內同行的認可和應用。

中山三院神經外科王輝主任團隊于2016年在廣東省內較早開展該項技術,并在國內外率先運用雙支STA-M4搭橋術治療顱內動脈瘤。團隊針對“一站式”復合血運重建術治療顱內動脈瘤開展了系列研究,并進一步優化了手術方式,形成了多種可選擇的 “一站式”復合血運重建術式,可為患者定制個體化的血運重建方案。

?

團隊針對復雜顱內動脈瘤開展的多種 “一站式”復合血運重建術:

1.顱外-顱內長橋血管搭橋+載瘤動脈閉塞術:

顱內外長血管搭橋,通過橈動脈或者大隱靜脈作為橋血管,實現了顱外血管血流向顱內的直接引流,流量大,可明顯改善腦組織的血流灌注。

圖2:顱外-顱內長橋血管搭橋術+載瘤動脈閉塞術治療左ICA動脈瘤26*20mm

2.顱外-顱內短橋血管搭橋+載瘤動脈閉塞術:

與長橋血管相比,短橋血管具有橋血管相對容易獲取、創傷減小、手術時長縮短的優勢,同時患者也取得滿意的治療效果。

圖3:顱外-顱內短橋血管搭橋術+載瘤動脈閉塞術治療右ICA末段大動脈瘤

3.顳淺動脈雙分支/枕動脈-顱內動脈搭橋+載瘤動脈閉塞術:

針對病程長,術前載瘤動脈遠端供血區腦組織灌注下降明顯或僅需要流量補充的復雜顱內動脈瘤,團隊對手術方式進一步探索:不取移植橋血管,直接利用顳淺動脈的兩條分支(即雙支STA)/枕動脈(OA)與大腦中動脈MCA遠端血管分支M4段/小腦后下動脈PICA進行吻合,搭橋完畢再聯合介入的方式進行載瘤動脈栓塞。

圖4:雙支STA-MCA搭橋合并載瘤動脈栓塞術治療復雜顱內動脈瘤

4.直接顱內-顱內搭橋+載瘤動脈閉塞術:

對于部分顱內復雜動脈瘤患者,可根據動脈瘤特征行直接顱內-顱內搭橋。

圖5:IC-IC搭橋治療右側MCA分叉部巨大動脈瘤

本項目中,中山三院王輝主任團隊擬建立復雜動脈瘤“一站式”復合血運重建研究隊列,實現復雜顱內動脈瘤的“一站式”治療,提升臨床療效,改善患者預后。

?

?

項目負責人簡介

王輝

中山大學附屬第三醫院神經外科主任

博士、主任醫師、博士生導師

門診時間:

廣東省首批杰出青年醫學人才;

廣東省醫師協會神經介入醫師分會副主任委員;

廣東省醫學會神經介入分會常委;

中國中西醫結合學會神經外科專委會委員;

廣東省醫學會神經外科分會委員;

廣東省醫師協會神經外科分會常委;

廣東省基層醫藥學會神經外科專委會副主任委員;

廣東省基層醫藥學會腦血管介入專委會副主任委員;

廣東省健康管理協會腦血管病防治與健康促進委員會副主任委員;廣東省醫療行業協會神經外科管理分會副主任委員;廣東省精準醫學應用學會神經腫瘤分會副主任委員;歐美同學會醫師協會腦血管病分會委員;廣東省醫師教育協會神經外科分會委員;廣東省醫院協會粵港澳大灣區神經外科聯盟理事;廣東省衛生健康人才高級職稱評審委員會專家庫專家;廣東和諧醫患糾紛人民調解委員會醫學專家;國家自然科學基金評審專家、多家雜志編委及審稿專家

醫療專長:從事神經外科20余年,在①顱內動脈瘤、腦和脊髓血管畸形、動靜脈瘺、海綿狀血管瘤等復雜出血性腦血管病的微侵襲顯微手術和介入治療;以及②運用血管內介入和顯微手術(頸動脈內膜剝脫、顱內外血管搭橋)進行血運重建治療Moyamoya(煙霧病)、顱內外大血管狹窄(閉塞)導致的缺血性腦血管病;③復合手術治療復雜動脈瘤和慢性缺血性疾病等方面經驗較豐富。

以第一作者/通訊作者在SCI期刊及國內中華系列雜志發表論文70余篇,其中SCI論文40余篇,主持國家、省級科研課題10余項,其中國家自然基金2項;獲得專利3項,參編著作4本,培養研究生16名。