【腦病科普】微創手術,解決困擾阿姨二十多年的面抽頑疾

“龔醫生,我的臉終于不抽了,一點也不會抽了,太感謝您了”。

近日,黃阿姨將這個好消息迫不及待地通過電話告訴了我。手術后兩周,再次見到黃阿姨時,困擾她20余年的面部抽動已經消失,久違的笑容再次綻放。

眼皮亂跳是福是禍?

“左眼跳財,右眼跳災”,這是流傳在老百姓生活中的一句俗語。預示著在不久的時間內可能會出現一些影響生活的事情。從現代科學來講,眼皮的不自主跳動需要引起警惕。

眼皮的學名稱為眼瞼,其閉合運動和面部其他表情肌一樣都是由面神經支配的。眼瞼不自主抽動的主要原因有三類。第一,眼部疾病,如倒睫毛、結膜炎、角膜炎、近視、散光,以及眼部的一些感染等等。第二,眼睛刺激,如強光、藥物刺激、精神緊張,長時間看電腦屏幕引起的眼部疲勞,甚至月經不調、貧血、煙酒過度等等也會引起眼瞼跳動。第三,神經系統的疾病,包括腫瘤、周邊神經系統病變、面肌痙攣,這時候的跳動范圍會擴大至半個臉,出現口角歪斜、半邊面部抽搐、不自主眨眼次數增加、視力模糊等癥狀。

因此,當頻繁出現一側或雙側面部肌肉(眼輪匝肌、表情肌、口輪匝肌)反復發作的陣發性,不自主地抽搐,在情緒激動或緊張時加重,嚴重時伴有睜眼困難、口角歪斜以及耳內抽動樣雜音時,考慮為面肌痙攣,需要做進一步檢查。

導致面肌痙攣的原因是什么?

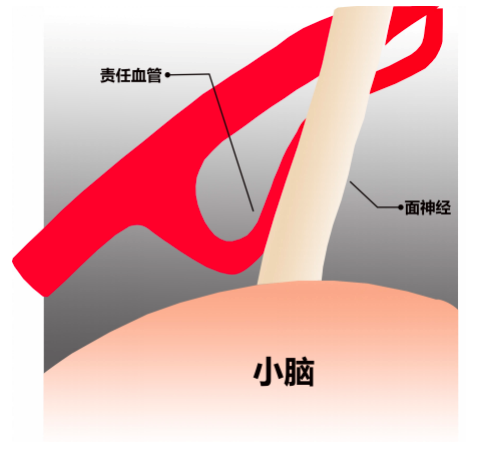

通過大量臨床研究目前認為,除了極少數全身性疾病或家族因素,血管壓迫面神經顱內段是主要病因。由于長期的壓迫,神經出現脫髓鞘改變,繼而引起異常放電,表現出面神經支配的肌肉不自主抽動。這里需要指出,正常情況下,顱內神經和血管都是緊貼伴行的,只有當血管的走行與神經形成一定的角度,壓力才容易傳導至神經造成損害。

△面神經受血管壓迫導致面部抽搐

一旦出現面肌痙攣,該怎么辦呢?

首先,對于偶爾出現的眼瞼抽動不需要太過緊張,經過一段時間的觀察,大部分是能夠自行緩解的,如果癥狀較為頻繁,甚至逐步出現面部的抽動就需要積極就醫。目前對于面肌痙攣的診斷主要依賴于特征性的臨床表現。對于癥狀不典型的患者需要借助輔助檢查予以明確,包括電生理、影像學和卡馬西平治療試驗。

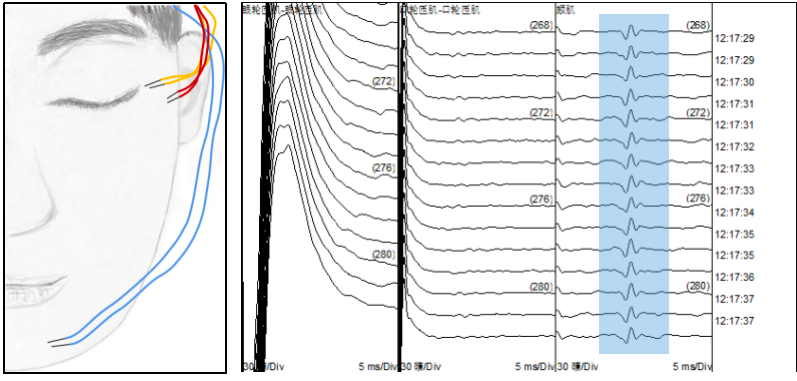

?

△術前電生理檢查具備典型側方擴散波表現

確診為面肌痙攣,該如何治療呢?

①藥物和肉毒素注射。常用的藥物包括卡馬西平、奧卡西平以及安定等,備選藥物包括苯妥英鈉、氯硝安定、巴氯芬、托吡酯、加巴噴丁及氟哌啶醇等。通常在服用藥物后癥狀能夠得到緩解,但大部分患者藥物效果逐漸變差,且無法耐受藥物相關不良反應。肉毒素通過作用神經肌肉接頭,抑制電沖動傳導,可以通過癱瘓肌肉緩解面部抽搐的癥狀。90%以上的病人對初次注射肉毒素有效,1次注射后痙攣癥狀完全緩解及明顯改善的時間為1~8月,大多數集中在3~4個月,而且隨著病程延長及注射次數的增多,療效逐漸減退。

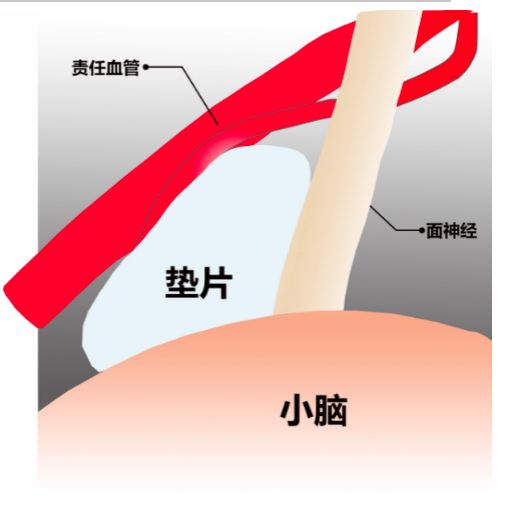

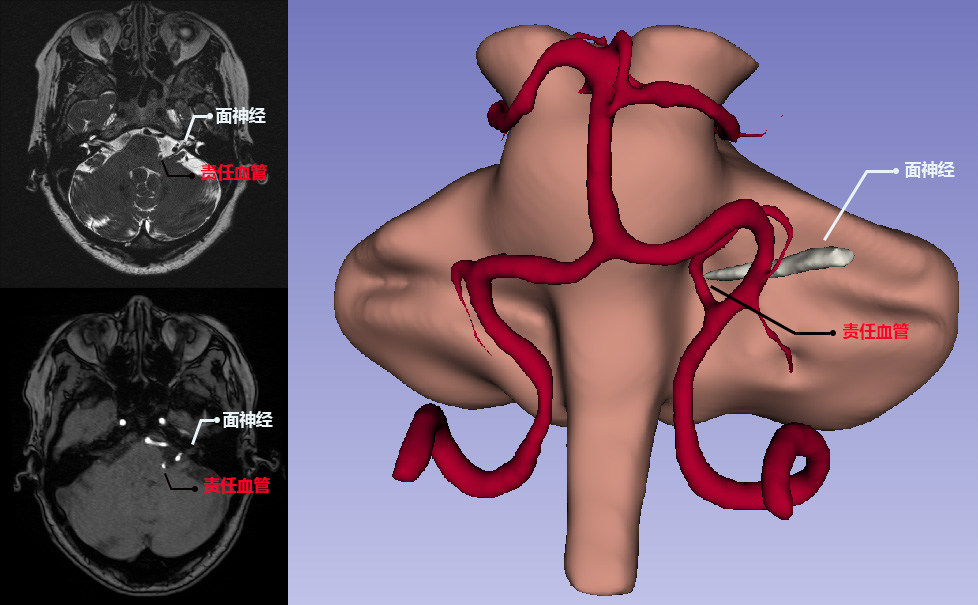

②微血管減壓術。如果上述措施效果都不理想,那么微血管減壓手術則是公認的終極武器。通過一塊小小的墊片,將產生壓迫的血管(責任血管)和面神經分開便可以消除絕大部分患者面部抽搐的癥狀。通常患者入院后我們會完善磁共振檢查,除了排除繼發因素外,還能夠詳細了解血管和面神經的關系,利用先進的三維重建技術讓患者更加直觀了解病因和治療方案,同時術者也能充分評估責任血管情況,提升手術效果。對于一些不典型表現的患者,我們還會通過電生理技術進行面肌痙攣特有的側方擴散波檢查,以協助診斷。對于明確的面肌痙攣患者,微血管減壓手術的效果可謂立竿見影。

△植入墊片解除壓迫改善癥狀

微創手術解決黃阿姨面抽頑疾

在外人眼中,面部抽動并不起眼,但對于黃阿姨來說,20年來這個情況一直困擾著她,自卑,不愿與人交談,不敢參加社交活動,嚴重影響生活質量。雖然經過藥物和肉毒素治療,但癥狀仍反復出現并逐漸加重,難以忍受的她慕名來到我院,術前的磁共振清楚顯示同側椎動脈移位并推擠小腦前下動脈壓迫面神經。

△術前詳細的手術規劃清楚顯示責任血管

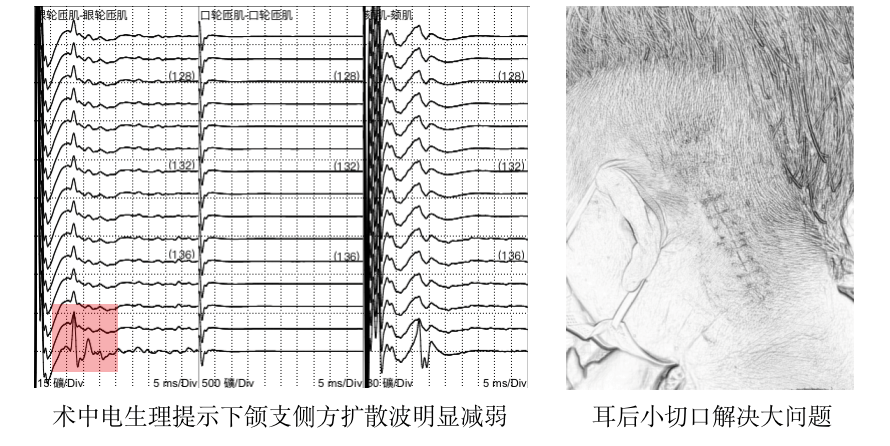

經過充分的術前準備后,我們為其進行微血管減壓術,在墊開責任血管后,術中電生理監測提示異常的電信號明顯減弱。術后黃阿姨的面抽癥狀較前有所緩解,但仍有發作,心里仍憂心忡忡,我們告訴她不用太過擔心,1~2周后癥狀會消失的。術后阿姨恢復良好,順利出院,一周后便給我們帶來了好消息。

手術后癥狀仍未緩解怎么辦?

正如黃阿姨一樣,我們在診療工作中遇到極少數患者術后仍有面部抽搐癥狀。郭英教授指出,絕大多數微血管減壓術后面部抽搐癥狀便會立刻消失,也有部分患者出現部分緩解情況,少數患者會出現延遲緩解現象,原因尚不明確,可能和面神經髓鞘修復需要一定時間有關。通常大部分患者癥狀在3月內逐步消失,小部分患者需要半年左右抽動才會停止,如果超過半年,癥狀仍無明顯改善,需要考慮再次手術。

手術是否一勞永逸?

手術效果這么好,是不是高枕無憂了?患者通常最關心的便是冒著手術風險能否根治疾病。無論是國內外其他單位的資料,還是我們自己長期隨訪的數據顯示,微血管減壓術后有極少數患者出現癥狀復發,目前認為可能和責任血管遺漏、墊片移位或者墊片繼發肉芽腫產生新的壓迫有關。一旦出現復發,再次手術也能起到良好的效果。

手術后需要注意哪些方面?

雖然手術效果立竿見影,但同樣也會帶來一些短期不適癥狀,為了加速康復,需要患者多加注意。

①頭暈、嘔吐:微血管減壓術后部分患者會出現前庭功能紊亂,頭暈、嘔吐癥狀明顯,經過對癥處理后通常在一周的會逐步緩解。

②面癱:由于手術操作涉及面神經,有少數患者術后出現同側面部肌肉癱瘓,出現口角歪斜,眼瞼閉合不全等癥狀,通常配合營養神經、激素和針灸等治療后多數在3月內恢復。

③護理:微血管減壓術后患者若無明顯不適,可盡早下床活動。對于保留頭發的患者,術后3天在傷口保護情況下可進行頭部洗護。耳后傷口通常5-7天便可愈合。一旦出現緊張和焦慮情緒,需要積極干預。

④出院后建議:患者回家后需要注意休息,適當活動,合理膳食,增加富含維生素B族食物的攝入量。

專家介紹

龔瑾

?

醫學博士 主治醫師 碩士生導師

從事神經外科工作十余年,熟練掌握個體化多模態診療技術,注重醫學和工科結合,致力于精準化醫療的研究。

社會任職:廣東省醫學會神經外科學分會功能神經外科學組組員,廣東省醫師協會神經外科醫師分會功能與脊柱脊髓組組員,廣東省精準醫學應用學會神經腫瘤分會委員,廣東省數學會數理醫學專業委員會常務委員,廣東省生物醫學工程學會植入器械與先進制造分會委員。

臨床工作:擅長顱內腫瘤的精準微創手術切除,重要功能區腫瘤的喚醒手術,機器人輔助腦深部病變穿刺手術,三叉神經痛和面肌痙攣的微血管減壓手術,膠質瘤的綜合治療以及運動和意識障礙的康復治療。

學術研究:主持廣東省自然科學基金面上項目和廣東省重點領域研發計劃項目子課題各 1 項,作為課題骨干參與“科技創新2030腦科學與類腦研究重大項目”。以第一作者、共同第一作者和共同通訊作者在Nature Communications、Frontiers in Oncology、Aging-US、Turk Neurosurg等SCI期刊上發表論文數篇。獲發明專利和實用新型專利各 1項。主要研究方向:①精準和智能神經外科②腦機接口在腦功能康復中的應用③干細胞治療腦卒中的基礎與轉化研究。

功能神經外科專科 天河院區

出診時間:周五(上午)

?

?

郭英

?

醫學博士? 主任醫師? 博士生導師? 神經外科學科帶頭人 垂體瘤診治中心主任

社會任職:中國醫師協會神經內鏡醫師培訓基地主任,廣東省醫學會神經外科學分會侯任主任委員,中國醫藥教育協會-神經內鏡與微創醫學專委會副主任委員,中國研究型醫院學會神經微侵襲治療專業委員會常務委員,廣東省醫學會神經外科分會神經內鏡學組組長,中華醫學會神經外科分會腦血管病學組委員。國家自然科學基金評審專家,省、市級醫療事故鑒定專家組成員。

臨床工作:熟練掌握顯微外科、神經內窺鏡、顱內病變精準定位、術中神經功能監測和保護等現代微創神經外科技術,綜合運用這些技術結合個體化術前手術設計成功完成各類微創神經外科手術量4000余例。努力致力于現代微創理念和技術的推廣。

學術研究:主持國家、省部級醫學科研基金10余項,總經費600余萬元。發表發表論著60余篇,其中SCI收錄40余篇,主編及參編著作3部。培養亞專科骨干10余人,培養博士及碩士40余人。

研究方向:精準神經外科技術(包括臨床醫學、生物醫學大數據、人工智能、機器人)研發和應用,神經損傷修復和再生。

特需醫療門診(天河院區)

出診時間:周五(下午)

?

?

?

?

?

?

?

?

?